平成27年度の発掘調査

2016年03月31日

東近江市埋蔵文化財センターでは、市内の個人住宅や宅地分譲地の造成に伴う発掘調査を行っています。平成27年度は、本発掘調査、試掘調査、工事立会など60件余りの対応と発掘調査報告書2冊を刊行しました。ここで、調査の一部をご紹介します。

東近江市埋蔵文化財センターでは、市内の個人住宅や宅地分譲地の造成に伴う発掘調査を行っています。平成27年度は、本発掘調査、試掘調査、工事立会など60件余りの対応と発掘調査報告書2冊を刊行しました。ここで、調査の一部をご紹介します。 能登川石田遺跡は、東近江市林町・山路町にある弥生時代末から古墳時代初のおよそ1700年以上前の集落遺跡です。区画整理がされた宅地一帯の1mぐらい下には、遺跡がたくさん眠っています。今年度は、宅地分譲地で個々の建築物の基礎の深さに応じて、地盤改良工事で遺跡が破壊される部分について発掘調査を行いました。

能登川石田遺跡は、東近江市林町・山路町にある弥生時代末から古墳時代初のおよそ1700年以上前の集落遺跡です。区画整理がされた宅地一帯の1mぐらい下には、遺跡がたくさん眠っています。今年度は、宅地分譲地で個々の建築物の基礎の深さに応じて、地盤改良工事で遺跡が破壊される部分について発掘調査を行いました。能登川石田遺跡は、自然河道を利用した環濠集落と考えられており、調査地でもその一部が見つかりました。調査範囲が狭いので、河の肩部分だけで、斜面になっています。なあ~んだ、という見た目ですが、こういった部分で、土器などの遺物が溜まっているのです。

今回の調査では、剣形銅製品が出土しました。鋳放しの状態とみられますが、双関に2つづつの穿孔があります。能登川石田遺跡では、青銅器製作の道具が出土していることから、銅鏃などの小規模な青銅器の生産があったと考えられています。

能登川横田遺跡(佐野町)では、宅地造成の道路建設予定地部分で発掘調査が行われ、1500年くらい前の古墳時代後期を中心とした集落跡が調査されました。

能登川横田遺跡(佐野町)では、宅地造成の道路建設予定地部分で発掘調査が行われ、1500年くらい前の古墳時代後期を中心とした集落跡が調査されました。中腰で腰にきます・・・

遺跡の向い側は瓜生川を挟んで繖山(きぬがさやま)が見えています。ロケーションは古代からよかったでしょう

竪穴建物跡は11棟見つかっており、多くは直径5~6mですが、8mを超えるものが一つあり、時期的な問題もありますが集落内の差異が認められるかもしれません

竪穴建物跡は11棟見つかっており、多くは直径5~6mですが、8mを超えるものが一つあり、時期的な問題もありますが集落内の差異が認められるかもしれません

能登川政所遺跡(今町)では、中世期の集落跡が見つかりました。柱穴や大きな穴(土坑(どこう))、井戸跡などが密集しています。

能登川政所遺跡(今町)では、中世期の集落跡が見つかりました。柱穴や大きな穴(土坑(どこう))、井戸跡などが密集しています。土坑の埋土からは、和鏡が出土しています。

和鏡は祭祀的な意味合いで廃棄されることもあり、この土坑の意味や遺跡の構造も注目されます。

佐生城遺跡(佐生町、五個荘日吉町)は、六角氏の居城である観音寺城の支城とされる城跡です。測量調査の測量図面が、今年度発掘調査報告書に掲載されています

佐生城遺跡(佐生町、五個荘日吉町)は、六角氏の居城である観音寺城の支城とされる城跡です。測量調査の測量図面が、今年度発掘調査報告書に掲載されています 埋蔵文化財センター、図書館などで閲覧できます。

埋蔵文化財センター、図書館などで閲覧できます。現地では測量のための石垣の清掃や簡易な伐採がされ、見た目も見やすくなっています。

発掘調査地は現在建物が建っており、見ることはできません。

発掘調査地は現在建物が建っており、見ることはできません。小さい調査区でも、新たな成果があります。埋蔵文化財センターでは今後も、こつこつと調査を続けます。

「瓦屋禅寺境内林」が文化庁「ふるさと文化財の森」に設定!

2016年03月22日

瓦屋禅寺は山号を石崎山と号する、東近江市建部瓦屋寺町に所在する臨済宗妙心寺派の寺院です。

瓦屋禅寺は山号を石崎山と号する、東近江市建部瓦屋寺町に所在する臨済宗妙心寺派の寺院です。独立山塊である箕作山(標高約375m)は、箕作山、瓦屋寺山、太郎坊山、小脇山、岩戸山などの山頂部があり、瓦屋禅寺は瓦屋寺山の山頂付近に位置します。

平成28年3月18日、瓦屋禅寺の境内林が、文化庁が設定するふるさと文化財の森となりました。文化財として建造物を保護継承していくためには、修理やその技術者の育成が不可欠です。「ふるさと文化財の森」は、修理に必要な資材のモデル供給地と研修林を設定したもので、修理資材の面から文化財保護への理解を深めることも目的とされています。

平成28年3月18日、瓦屋禅寺の境内林が、文化庁が設定するふるさと文化財の森となりました。文化財として建造物を保護継承していくためには、修理やその技術者の育成が不可欠です。「ふるさと文化財の森」は、修理に必要な資材のモデル供給地と研修林を設定したもので、修理資材の面から文化財保護への理解を深めることも目的とされています。 同日には、今回設定された全国6ヶ所の所有者様へ、設定書の交付式が文化庁にて執り行われました。

同日には、今回設定された全国6ヶ所の所有者様へ、設定書の交付式が文化庁にて執り行われました。文化庁長官より認定書が交付されました。

文化財の為に檜皮を採取することができるよう、管理されていきます。

雪野山古墳(5)

2016年03月11日

雪野山古墳の石室内部についてご紹介します

雪野山古墳の石室内部についてご紹介します

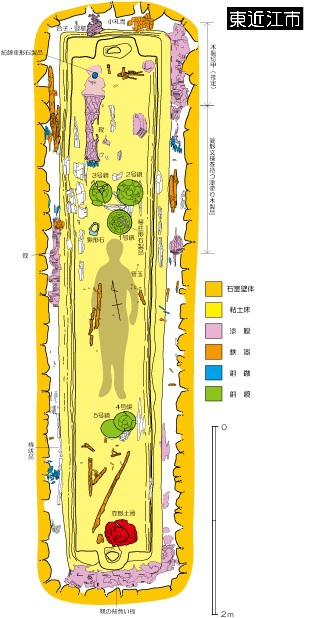

石室内部いっぱいに被葬者を埋葬する木棺が据えられ、その上や周囲、木棺内部に副葬品がおさめられていました。石室内部は赤色顔料(ベンガラ)が塗布される赤色の空間でした。現在の仏教の喪服などの黒色とは違いますね~

石室内部いっぱいに被葬者を埋葬する木棺が据えられ、その上や周囲、木棺内部に副葬品がおさめられていました。石室内部は赤色顔料(ベンガラ)が塗布される赤色の空間でした。現在の仏教の喪服などの黒色とは違いますね~床面に木棺を据える粘土床があり、木棺の形を留めます。木棺自体はほとんど腐ってしまい残っていませんでしたが、破片からはコウヤマキという木であったと樹種同定がされています。木棺の長さは5.6mで、両側に半環状の突起があったとみられます。また内部は仕切り板により3つの区画に分けられていました。

高低差や副葬品の状況、空閑部分から、木棺中央の区画に被葬者が納められ、北位を頭としていたと推定されます。

高低差や副葬品の状況、空閑部分から、木棺中央の区画に被葬者が納められ、北位を頭としていたと推定されます。被葬者の明らかな骨などは見つからず、腐ってなくなったものと考えられます。

副葬品は、3面の三角縁神獣鏡を含む銅鏡5面、武器・武具を中心とする鉄製品に多数の銅鏃、初現的な形態をもつ鍬形石と琴柱形席製品等の石製品類、ガラス小玉、供献用の壺、さらには靫や合子など様々な漆製品で構成されています。

副葬品は、3面の三角縁神獣鏡を含む銅鏡5面、武器・武具を中心とする鉄製品に多数の銅鏃、初現的な形態をもつ鍬形石と琴柱形席製品等の石製品類、ガラス小玉、供献用の壺、さらには靫や合子など様々な漆製品で構成されています。古墳時代前期に有名な銅鏡は、被葬者の頭と足元を守り、石製品は頭部周辺など、配置にも特徴がありそうです。

雪野山古墳(4)

2016年03月04日

雪野山古墳の埋葬施設についてご紹介します!

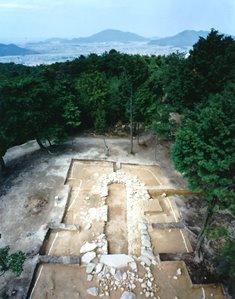

雪野山古墳の埋葬施設についてご紹介します!雪野山古墳は、全長70mの前方後円墳です。現在の山頂が後円部にあたり、後円部の真ん中に、亡くなった人を納める石室がつくられています。 竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)は、一人の被葬者のためにつくられた1回限りのお墓で、相当な労力のかかったものです。

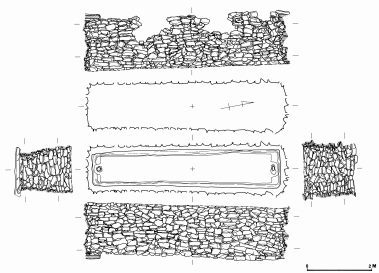

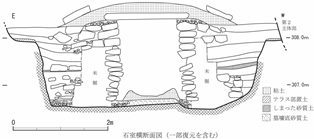

竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)の展開実測図です。

竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)の展開実測図です。竪穴式石室の大きさは長さ約6.1m、幅は1.35~1.5m、高さは約1.4~1.6m

現在残る後円部の墳丘部の幅いっぱいに大きな石室がつくられていました。

現在残る後円部の墳丘部の幅いっぱいに大きな石室がつくられていました。石材は、山中で産出される湖東流紋岩で、比較的平らな割石が使用されています。壁面の石の並びに注目すると、積み方、その単位が見えてきませんか・・・。 並び方からは、中位で一旦構築を止め、赤色顔料を塗布する祭祀が行われるなどの造作があったと考えられています。積み上げ方は、比較的垂直です。石室の構築には合掌型や持ち送りなどと言われる、上にすぼまる特徴を持つものもありますが、雪野山古墳では比較的垂直なのが特徴で、在地的とされます。

断面模式図です。竪穴式石室は、まず大きな方形の穴を掘り、木棺を置くための粘土床をつくります。次に裏込めの土を入れながら割石を積み上げ、石室を構築します。どこかの段階で被葬者を埋葬し、副葬品を納め、最後に天井石、被覆粘土を施します。

発掘調査では天井石が1枚しか残っていなかったことから、当初は盗掘を受けていると考えられていましたが、土砂が流入しており、盗掘を免れ、当時の状態が残ることができたようです。現地では埋戻しが行われ、竪穴式石室を見ることはできません。

発掘調査では天井石が1枚しか残っていなかったことから、当初は盗掘を受けていると考えられていましたが、土砂が流入しており、盗掘を免れ、当時の状態が残ることができたようです。現地では埋戻しが行われ、竪穴式石室を見ることはできません。しかし

発掘調査時に原寸型取りの石室レプリカが作成されており、展示などで見ることができます。

現在は展示されていませんので、公開の際には市HP、本ブログでお知らせしますね